ДЯГИЛЕВ И ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОГО БАЛЕТА

SERGEI DIAGHILEV

THE BALLETS RUSSES

ДЯГИЛЕВ И ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОГО БАЛЕТА

SERGEI DIAGHILEV

THE BALLETS RUSSES

"... великая сила искусства заключается именно в том, что оно самоцельно, самополезно и главное — свободно... Произведение искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца".

- Сергей Дягилев

- Сергей Дягилев

Первый продюсер русского

искусства

искусства

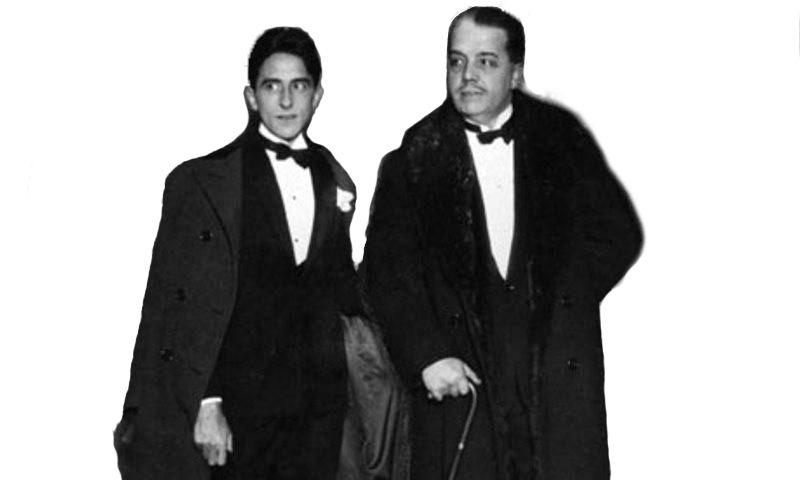

Сергей Дягилев - один из первых русских антрепренёров. Он совершил настоящую революцию в культуре ХХ века, открыв всему миру русскую оперу и балет. Перед организатором "Русских сезонов" стояли задачи по воплощению в реальность идей о новом, авангардном искусстве.

1

Студент первого курса юридического факультета Петербургского университета 18-летний Сергей Дягилев, в будущем первый балетный импресарио и один из величайших театральных деятелей истории, начинает посещать музыкальные занятия у Н. А. Римского-Корсакова в Петербургской консерватории. В это время он знакомится с молодым композитором Игорем Стравинским, и это знакомство становится важнейшим в жизни обоих.

PREHISTORY

1890

ПРЕДЫСТОРИЯ

Из первых уст

Игорь Стравинский - русский композитор, дирижёр и пианист - о Сергее Дягилеве:

"Он определял тему, выбирал композиторов, художников, хореографов, исполнителей главных ролей. Он руководил репетициями. Каждая постановка своей оригинальностью отражала его личное соучастие".

2

Совместно с художником А. Н. Бенуа в 1898 году Дягилев создаёт творческое содружество "Мир искусства", а затем и один из первых художественных журналов с одноимённым названием. Сергей Дягилев объединяет в нём самых значительных писателей и художников нового направления, в их число входят: К. Бальмонт, В. Брюсов, В. Серов и многие другие. Позднее Бенуа скажет об издании: "Вместо направления у нас царил вкус". Каждый из участников журнала в будущем создаст свой "Мир искусства".

В МИРЕ

ИСКУССТВА

ИСКУССТВА

3

1907-1908

"Русские сезоны" Дягилева. Антрепризы, совершившие переворот в художественном процессе ХХ века.

В 1908 году в Париже впервые состоялись гастрольные выступления русских артистов при участии Н. А. Римского-Корсакова,

С. В. Рахманинова, А. К. Глазунова и

Ф. И. Шаляпина.

Были исполнены оперы "Борис Годунов" Мусоргского, «Псковитянка» Римского-Корсакова, "Князь Игорь" Бородина.

Несмотря на ошеломительный успех, Дягилев не стремится к созданию оперной труппы. Основным видом деятельности антрепризы станет балет. Импресарио начинает воплощать идеи о новом искусстве в жизнь.

В 1908 году в Париже впервые состоялись гастрольные выступления русских артистов при участии Н. А. Римского-Корсакова,

С. В. Рахманинова, А. К. Глазунова и

Ф. И. Шаляпина.

Были исполнены оперы "Борис Годунов" Мусоргского, «Псковитянка» Римского-Корсакова, "Князь Игорь" Бородина.

Несмотря на ошеломительный успех, Дягилев не стремится к созданию оперной труппы. Основным видом деятельности антрепризы станет балет. Импресарио начинает воплощать идеи о новом искусстве в жизнь.

À LA RUSSE

Всё подчинено общему

ритму

ритму

Лев Бакст - художник, сценограф, иллюстратор и дизайнер, работавший над созданием декораций и костюмов для "Русских сезонов":

"Тайна нашего балета заключается в ритме. Мы нашли возможным передать не чувства и страсти, как это делает драма, и не форму, как это делает живопись, а самый ритм чувств и форм. Наши танцы, и декорации, и костюмы — все это так захватывает, потому что отражает самое неуловимое и сокровенное – ритм жизни".

4

BALLET

1909

Русский балет Дягилева. Впервые наряду с оперными спектаклями на парижской сцене показаны балеты "Павильон Армиды", "Половецкие пляски", "Шопениана", "Клеопатра" и дивертисмент "Пир".

Труппа балетных сезонов была набрана из ведущих танцовщиков Мариинского театра в Петербурге и Большого театра в Москве. Приглашение Дягилева приняла и Анна Павлова, бессмертный лебедь русского балета, чья известность ещё более укрепилась с участием в постановках "Русских сезонов".

Труппа балетных сезонов была набрана из ведущих танцовщиков Мариинского театра в Петербурге и Большого театра в Москве. Приглашение Дягилева приняла и Анна Павлова, бессмертный лебедь русского балета, чья известность ещё более укрепилась с участием в постановках "Русских сезонов".

"Русский балет Дягилева". Впервые, наряду с оперными спектаклями, на парижской сцене показаны балеты «Павильон Армиды» , «Половецкие пляски», «Шопениана», «Клеопатра» и дивертисмент «Пир».

Труппа балетных сезонов была набрана из ведущих танцовщиков Мариинского театра в Петербурге и Большого театра в Москве. Приглашение Дягилева приняла и Анна Павлова, бессмертный лебедь русского балета, чья известность ещё более укрепилась с участием в постановках "Русских сезонов".

Труппа балетных сезонов была набрана из ведущих танцовщиков Мариинского театра в Петербурге и Большого театра в Москве. Приглашение Дягилева приняла и Анна Павлова, бессмертный лебедь русского балета, чья известность ещё более укрепилась с участием в постановках "Русских сезонов".

BALLET

1909

5

PEOPLE

Танцовщик Михаил Фокин, по совместительству являющийся главным балетмейстером труппы, и его жена Вера Фокина, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, солисты Большого театра Вера Каралли и Михаил Мордкин - Дягилеву удалось зажечь целый небосвод звёзд, здесь были только лучшие из лучших.

Музыка Игоря Стравинского, давнего друга Сергея Павловича, ещё более усиливала магнетический эффект постановок.

Тема "Масленица" из балета "Петрушка", комп. Игорь Стравинский:

Танцовщик Михаил Фокин, по совместительству являющийся главным балетмейстером труппы, и его жена Вера Фокина, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, солисты Большого театра Вера Каралли и Михаил Мордкин - Дягилеву удалось зажечь целый небосвод звёзд, здесь были только лучшие из лучших.

Музыка Игоря Стравинского, давнего друга Сергея Павловича, ещё более усиливала магнетический эффект постановок.

Тема "Масленица" из балета "Петрушка", комп. Игорь Стравинский:

Тамара Карсавина. "Танец с факелом", 1909 год.

THE FACES

"Русские сезоны" в лицах

Быть Павловой

Своё сотрудничество с Дягилевым Анна начала в 1909-м, именно для неё Михаил Фокин поставил миниатюру "Умирающий лебедь" на музыку К. Сен-Санса, ставшую визитной карточкой балерины.

После года работы с Дягилевым Анна ушла в свободное плавание, организовала свою труппу, с которой исколесила полмира. Павлова могла отыграть более 200 спектаклей за полгода - удивительная работоспособность!

После года работы с Дягилевым Анна ушла в свободное плавание, организовала свою труппу, с которой исколесила полмира. Павлова могла отыграть более 200 спектаклей за полгода - удивительная работоспособность!

Её обожали как публика, так и критики, наперебой награждавшие артистку самыми лестными эпитетами. Балерина жила в богатстве, обожала шляпки и дружила с лебедем по имени Джек.

Анна Павлова скончалась во время гастролей в Гааге. С тех пор равных ей не было. Прекрасный лебедь махнул на прощанье крылом и растворился в зимнем небе, оставив после себя множество восторгов и вопросов, на которые до сих пор нет ответа.

Анна Павлова скончалась во время гастролей в Гааге. С тех пор равных ей не было. Прекрасный лебедь махнул на прощанье крылом и растворился в зимнем небе, оставив после себя множество восторгов и вопросов, на которые до сих пор нет ответа.

Вацлав Нижинский:

взлёты, полёты и падения

"Я ненавидел Дягилева с первых дней знакомства, ибо знал силу Дягилева. Я не любил силу Дягилева, потому что он ею злоупотреблял".

Так вспоминал о своём покровителе гениальный танцовщик, чья карьера оборвалась из-за душевной болезни, ставшей результатом закулисных интриг и отчасти предательства.

В свои 20 с небольшим лет он объездил полмира и успел покорить Париж, Монте-Карло, Венецию, Дрезден и Лондон. Он был обласкан критиками, его называли "Богом танца", "восьмым чудом света", он стал первым самостоятельным танцором, сумевшим победить столетнее господство балерин, а его фантастический прыжок принёс ему прозвище "человек-птица". Но сказка оказалась не такой уж простой, а dolce vita быстро подошла к концу.

Его партнёршами на сцене были блистательные Анна Павлова, Матильда Кшесинская и Тамара Карсавина. Он, петербургский Фавн, грустный Петрушка, дитя воздуха, пережил много унижений: участь военнопленного в Будапеште, безденежье вкупе с отверженностью, бесприютное скитание по психиатрическим клиникам с безжалостным диагнозом "шизофрения". Последний раз он, безумный, истерзанный жизнью человек, танцевал в послевоенной Вене с русскими солдатами. Это было за 5 лет до его смерти. "Я - русский артист!" - воскликнул он перед изумлённой толпой. Таким он и остался, несмотря на все превратности судьбы, эмиграцию и долгое забвение.

Ида Рубинштейн — одна из самых загадочных танцовщиц XX века. В ней было спорным всё: от экзотической внешности до подачи себя и жизненной философии. Далеко не все были готовы к её экстравагантным поступкам (для девушки из ортодоксальной иудейской семьи танцевать полуобнажённой не просто нонсенс, но и несмываемый позор) и самостоятельности.

С Дягилевым она познакомилась через Фокина и Бакста. Надо сказать, большая редкость: не просто взять в труппу непрофессиональную танцовщицу (Ида позиционировала себя больше как актриса театра), но и давать ей первые и сольные партии.

Ида

Рубинштейн:

Рубинштейн:

тайна

Шахерезады

Шахерезады

Однако в 1909 году балету "Клеопатра" с её участием рукоплескала искушённая парижская публика, а сама танцовщица стала новым кумиром. Моду на восточные одежды ввела именно Рубинштейн - ориентализм захватил Париж после "Русских сезонов" и "Шахерезады".

Её уход из труппы Дягилева и решение начать сольную карьеру поразили многих. А она лишь говорила: "Мне необходима

полная смена впечатлений, иначе я чувствую себя больной".

Последний раз на сцену Рубинштейн вышла в 1935 году, когда ей было 52 года. Скончалась знаменитая танцовщица и актриса в 1960 году. На её могильной плите высечены лишь две буквы,

I. R., - так звучало желание самой Иды Рубинштейн. Её жизнь была яркой и роскошной, полной эксцентричных поступков, путешествий и скандальных романов. Наверное, поэтому она предпочла покинуть этот мир достойно, без помпезности и цветистых посвящений. Только две буквы, только I. R.

полная смена впечатлений, иначе я чувствую себя больной".

Последний раз на сцену Рубинштейн вышла в 1935 году, когда ей было 52 года. Скончалась знаменитая танцовщица и актриса в 1960 году. На её могильной плите высечены лишь две буквы,

I. R., - так звучало желание самой Иды Рубинштейн. Её жизнь была яркой и роскошной, полной эксцентричных поступков, путешествий и скандальных романов. Наверное, поэтому она предпочла покинуть этот мир достойно, без помпезности и цветистых посвящений. Только две буквы, только I. R.

Ромейн Брукс. Портрет Иды Рубинштейн (1917).

Недаром одним из её девизов

были слова: "Если ты хочешь быть

артисткой, ты должна всё видеть, всё слышать, всё чувствовать".

И работать на износ.

были слова: "Если ты хочешь быть

артисткой, ты должна всё видеть, всё слышать, всё чувствовать".

И работать на износ.

Своё сотрудничество с Дягилевым Анна начала в 1909-м, именно для неё Михаил Фокин поставил миниатюру "Умирающий лебедь" на музыку К. Сен-Санса, ставшую визитной карточкой балерины.

После года работы с Дягилевым Анна ушла в свободное плавание, организовала свою труппу, с которой исколесила полмира. Павлова могла отыграть более 200 спектаклей за полгода - удивительная работоспособность!

Недаром одним из её девизов

были слова: "Если ты хочешь быть

артисткой, ты должна всё видеть, всё слышать, всё чувствовать".

И работать на износ.

Её обожали как публика, так и критики, наперебой награждавшие артистку самыми лестными эпитетами. Балерина жила в богатстве, обожала шляпки и дружила с лебедем по имени Джек.

Анна Павлова скончалась во время гастролей в Гааге. С тех пор равных ей не было. Прекрасный лебедь махнул на прощанье крылом и растворился в зимнем небе, оставив после себя множество восторгов и вопросов, на которые до сих пор нет ответа.

После года работы с Дягилевым Анна ушла в свободное плавание, организовала свою труппу, с которой исколесила полмира. Павлова могла отыграть более 200 спектаклей за полгода - удивительная работоспособность!

Недаром одним из её девизов

были слова: "Если ты хочешь быть

артисткой, ты должна всё видеть, всё слышать, всё чувствовать".

И работать на износ.

Её обожали как публика, так и критики, наперебой награждавшие артистку самыми лестными эпитетами. Балерина жила в богатстве, обожала шляпки и дружила с лебедем по имени Джек.

Анна Павлова скончалась во время гастролей в Гааге. С тех пор равных ей не было. Прекрасный лебедь махнул на прощанье крылом и растворился в зимнем небе, оставив после себя множество восторгов и вопросов, на которые до сих пор нет ответа.

Быть

Павловой

Павловой

Вацлав

Нижинский:

Нижинский:

взлёты, полёты и

падения

падения

"Я ненавидел Дягилева с первых дней знакомства, ибо знал силу Дягилева. Я не любил силу Дягилева, потому что он ею злоупотреблял".

Так вспоминал о своём покровителе гениальный танцовщик, чья карьера оборвалась из-за душевной болезни, ставшей результатом закулисных интриг и отчасти предательства.

В свои 20 с небольшим лет он объездил полмира и успел покорить Париж, Монте-Карло, Венецию, Дрезден и Лондон. Он был обласкан критиками, его называли "Богом танца", "восьмым чудом света", он стал первым самостоятельным танцором, сумевшим победить столетнее господство балерин, а его фантастический прыжок принёс ему прозвище "человек-птица". Но сказка оказалась не такой уж простой, а dolce vita быстро подошла к концу.

Его партнёршами на сцене были блистательные Анна Павлова, Матильда Кшесинская и Тамара Карсавина. Он, петербургский Фавн, грустный Петрушка, дитя воздуха, пережил много унижений: участь военнопленного в Будапеште, безденежье вкупе с отверженностью, бесприютное скитание по психиатрическим клиникам с безжалостным диагнозом "шизофрения".

Последний раз он, безумный, истерзанный жизнью человек, танцевал в послевоенной Вене с русскими солдатами. Это было за 5 лет до его смерти. "Я - русский артист!" - воскликнул он перед изумлённой толпой. Таким он и остался, несмотря на все превратности судьбы, эмиграцию и долгое забвение.

Так вспоминал о своём покровителе гениальный танцовщик, чья карьера оборвалась из-за душевной болезни, ставшей результатом закулисных интриг и отчасти предательства.

В свои 20 с небольшим лет он объездил полмира и успел покорить Париж, Монте-Карло, Венецию, Дрезден и Лондон. Он был обласкан критиками, его называли "Богом танца", "восьмым чудом света", он стал первым самостоятельным танцором, сумевшим победить столетнее господство балерин, а его фантастический прыжок принёс ему прозвище "человек-птица". Но сказка оказалась не такой уж простой, а dolce vita быстро подошла к концу.

Его партнёршами на сцене были блистательные Анна Павлова, Матильда Кшесинская и Тамара Карсавина. Он, петербургский Фавн, грустный Петрушка, дитя воздуха, пережил много унижений: участь военнопленного в Будапеште, безденежье вкупе с отверженностью, бесприютное скитание по психиатрическим клиникам с безжалостным диагнозом "шизофрения".

Последний раз он, безумный, истерзанный жизнью человек, танцевал в послевоенной Вене с русскими солдатами. Это было за 5 лет до его смерти. "Я - русский артист!" - воскликнул он перед изумлённой толпой. Таким он и остался, несмотря на все превратности судьбы, эмиграцию и долгое забвение.

Ида

Рубинштейн:

Рубинштейн:

тайна Шахерезады

Ида Рубинштейн — одна из самых загадочных танцовщиц XX века. В ней было спорным всё: от экзотической внешности до подачи себя и жизненной философии. Далеко не все были готовы к её экстравагантным поступкам (для девушки из ортодоксальной иудейской семьи танцевать полуобнажённой не просто нонсенс, но и несмываемый позор) и самостоятельности.

С Дягилевым она познакомилась через Фокина и Бакста. Надо сказать, большая редкость: не просто взять в труппу непрофессиональную танцовщицу (Ида позиционировала себя больше как актриса театра), но и давать ей первые и сольные партии.

Однако в 1909 году балету "Клеопатра" с её участием рукоплескала искушённая парижская публика, а сама танцовщица стала новым кумиром. Моду на восточные одежды ввела именно Рубинштейн - ориентализм захватил Париж после "Русских сезонов" и "Шахерезады".

своём покровителе гениальный танцовщик, чья карьера оборвалась из-за душевной болезни, ставшей результатом закулисных интриг и отчасти предательства.

Её уход из труппы Дягилева и решение начать сольную карьеру поразили многих. А она лишь говорила: "Мне необходима полная смена впечатлений, иначе я чувствую себя больной".

Последний раз на сцену Рубинштейн вышла в 1935 году, когда ей было 52 года. Скончалась знаменитая танцовщица и актриса в 1960 году. На её могильной плите высечены лишь две буквы, I. R., - так звучало желание самой Иды Рубинштейн. Её жизнь была яркой и роскошной, полной эксцентричных поступков, путешествий и скандальных романов. Наверное, поэтому она предпочла покинуть этот мир достойно, без помпезности и цветистых посвящений.

Только две буквы, только I. R.

С Дягилевым она познакомилась через Фокина и Бакста. Надо сказать, большая редкость: не просто взять в труппу непрофессиональную танцовщицу (Ида позиционировала себя больше как актриса театра), но и давать ей первые и сольные партии.

Однако в 1909 году балету "Клеопатра" с её участием рукоплескала искушённая парижская публика, а сама танцовщица стала новым кумиром. Моду на восточные одежды ввела именно Рубинштейн - ориентализм захватил Париж после "Русских сезонов" и "Шахерезады".

своём покровителе гениальный танцовщик, чья карьера оборвалась из-за душевной болезни, ставшей результатом закулисных интриг и отчасти предательства.

Её уход из труппы Дягилева и решение начать сольную карьеру поразили многих. А она лишь говорила: "Мне необходима полная смена впечатлений, иначе я чувствую себя больной".

Последний раз на сцену Рубинштейн вышла в 1935 году, когда ей было 52 года. Скончалась знаменитая танцовщица и актриса в 1960 году. На её могильной плите высечены лишь две буквы, I. R., - так звучало желание самой Иды Рубинштейн. Её жизнь была яркой и роскошной, полной эксцентричных поступков, путешествий и скандальных романов. Наверное, поэтому она предпочла покинуть этот мир достойно, без помпезности и цветистых посвящений.

Только две буквы, только I. R.

6

В качестве движущей силы антрепризы Дягилев собрал широкий круг композиторов, хореографов, декораторов и исполнителей, но сохранил полный контроль над всеми аспектами создания каждого балета. Его главным достижением было обеспечение тесной взаимосвязи сюжета, музыки, хореографии и декораций - синтез искусств, свежее веяние в мире культуры 20-го столетия.

Дягилев стремился создать совершенно новые балеты и постановки, а не повторять успехи других. Как правило, каждый сезон мог включать в себя два или три новых спектакля.

Дягилев стремился создать совершенно новые балеты и постановки, а не повторять успехи других. Как правило, каждый сезон мог включать в себя два или три новых спектакля.

CONCEPTION

ИДЕЯ

7

В 1920 году Дягилев знакомится с Габриэль Шанель. Коко со своей тягой к современности и новаторству мечтала быть частью Дягилевского круга.

DETAILS

Габриэль предоставила свой дом под Парижем Игорю Стравинскому, где он смог закончить партитуру "Пульчинеллы". В течение двух лет на вилле мадемуазель звучала легендарная музыка.

Дягилева Коко считала своим самым очаровательным другом. Она любила его в стремлении спешить жить, в его страстях, в его тяге к роскоши; ей запомнилось, как он целыми днями забывал об обеде, репетируя ночами, засыпая в театре в кресле, разоряясь, чтобы поставить хороший спектакль.

Дягилева Коко считала своим самым очаровательным другом. Она любила его в стремлении спешить жить, в его страстях, в его тяге к роскоши; ей запомнилось, как он целыми днями забывал об обеде, репетируя ночами, засыпая в театре в кресле, разоряясь, чтобы поставить хороший спектакль.

В ДЕТАЛЯХ

Русский Париж

Габриэль Шанель

Габриэль Шанель

Дягилев и Коко

8

BALLET

EN VOGUE

Коко посодействовала Дягилевской компании, одолжив импресарио триста тысяч франков на возрождение балета "Весна священная" с новой хореографией Леонида Мясина - балета, явившегося символом возрождения, надежды и поиска нового.

Над созданием костюмов для Дягилевских балетных сезонов работали лучшие художники и модельеры 20-ых годов ХХ века: Анри Матисс ("Песнь Соловья"), Леон Бакст, Пабло Пикассо ("Парад"), Соня Делоне ("Клеопатра") и многие другие.

Но настоящий театральный успех Шанель получила после создания костюмов для нового балета Дягилевской антрепризы "Голубой экспресс". Либретто к балету написал Жан Кокто, хореография была поставлена Брониславой Нижинской, сестрой Вацлава Нижинского. Название отсылало к модному "Голубому экспрессу", доставлявшему парижскую публику на Ривьеру.

БАЛЕТ

В СТИЛЕ VOGUE

В СТИЛЕ VOGUE

9

"Русские сезоны" Дягилева являлись флагманом авангарда. Их мощное влияние

чувствуется и сегодня.

Театральная избыточность, новые

решения и национальный колорит

по-прежнему актуальны.

Но возможно ли объяснить феномен притяжения

Дягилевских балетов?

чувствуется и сегодня.

Театральная избыточность, новые

решения и национальный колорит

по-прежнему актуальны.

Но возможно ли объяснить феномен притяжения

Дягилевских балетов?

PHENOMENON

Согласно легенде, Дягилев как-то во время работы над новым спектаклем бросил Жану Кокто: "Удиви меня!". Парадоксально, но именно в этих простых словах и кроется тайна "Русских сезонов". Их притяжение - в вечной новизне.

Ставшие выражением

"ритма жизни" - ритма, не замирающего ни на минуту, Дягилевские сезоны символизируют не только расцвет русского балета, но и силу того искусства, над которым не властны никакие обстоятельства.

"ритма жизни" - ритма, не замирающего ни на минуту, Дягилевские сезоны символизируют не только расцвет русского балета, но и силу того искусства, над которым не властны никакие обстоятельства.

ФЕНОМЕН

Своими словами

От идеи к воплощению, от воплощения к успеху.

Дягилев о себе.

Дягилев о себе.

Сергей Дягилев:

"... я начинал входить в жизнь, когда появились первые мысли, первые идеи, когда чувствовал в себе такую силу и такой поток энергии, который затопит весь мир, когда знал, что будет будущее — большое мировое будущее".

10

Компания Дягилева базировалась в Монако, в здании Оперы Монте-Карло. Здесь проходили репетиции и постановки спектаклей вплоть до 1929 года.

Новшество и чарующая красота - созданные более ста лет назад "Русские сезоны" Сергея Дягилева стали феноменальным культурным явлением ХХ века и оказали влияние на искусство современности.

. . .

Сергей Дягилев. Великий новатор. Гений. Он смог изменить культурный мир своей эпохи. Он являлся одним из первых русских антрепренёров-авангардистов, но во многом был глубоко консервативен. Почти всю свою жизнь он прожил в гостиничных номерах и оставил всего несколько личных вещей, но его наследие музыки, танца и искусства живёт и сегодня.

Новшество и чарующая красота - созданные более ста лет назад "Русские сезоны" Сергея Дягилева стали феноменальным культурным явлением ХХ века и оказали влияние на искусство современности.

. . .

Сергей Дягилев. Великий новатор. Гений. Он смог изменить культурный мир своей эпохи. Он являлся одним из первых русских антрепренёров-авангардистов, но во многом был глубоко консервативен. Почти всю свою жизнь он прожил в гостиничных номерах и оставил всего несколько личных вещей, но его наследие музыки, танца и искусства живёт и сегодня.

HERITAGE

НАСЛЕДИЕ

ДЯГИЛЕВ И ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОГО БАЛЕТА

SERGEI DIAGHILEV

THE BALLETS RUSSES

Sergei Diaghilev and The Ballets Russes

The Media Project made by Angelina Sakharuk